Л. Линик: "Эти выборы -самые грязные"

Согласно закону Госсовет ЧР третьего созыва считается сформированным. Из 87 депутатов второго созыва в новом составе Госсовета ЧР 20 человек. В том числе - 7 представителей здравоохранения, 5 - народного образования. Женщин в новом составе парламента Чувашии всего 7 человек.

"Тем фактом, что выборы состоялись в подавляющем большинстве округов, я лично очень довольна, - сказала журналистам Л. Линик. - Правда, эта радость омрачается тем, что никогда ранее таких грязных выборов в нашей республике наблюдать не приходилось. Непосредственно в день голосования мы получили 14 жалоб от кандидатов на неправильную агитацию. В округах №41 (Комбинатский, г. Чебоксары) и №27 (Советский, г.Новочебоксарск) заведены уголовные дела в связи с подкупом избирателей. Если факты будут доказаны, победителями будут признаны другие претенденты на заветные депутатские мандаты".

Вот таковы самые предварительные результаты прошедших выборов. Официальные итоги предположительно будут определены и обнародованы в течение текущей недели.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ПОТОК ПРЕДВЫБОРНОЙ ГРЯЗИ

Так уж сложилось, что до и после любых выборов в Чувашии оппозицию обвиняют в грязных технологиях, клевете на власть, Сам президент республики Н. Федоров подает здесь пример. После прошлых президентских выборов он обратился в прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности И. Молякова — автора статьи "Тело на обочине", напечатанной в "Чебоксарской правде", а потом в суд — с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к газете и ее автору Г. Павлову. Наверняка все помнят, какой стон поднялся в средствах массовой информации: клеветники из КПРФ замарали самого президента!

Но оппозиция никогда не применяла и не будет применять нечистоплотных приемов "черного пиара". Нам они просто не нужны. Сама жизнь республики открывает неисчерпаемый источник жесткой критики власти, лично президента. Оппозиция использует только реальные факты. Нас же бьют клеветой.

На нынешних выборах в Госсовет ЧР кандидатов, неугодных президенту Федорову, пытались опорочить особенно грубыми и грязными приемами. Попытка "заказчика" ясна: любой ценой не допустить этих людей — независимых, влиятельных, стойко защищающих интересы своих избирателей — в законодательную власть.

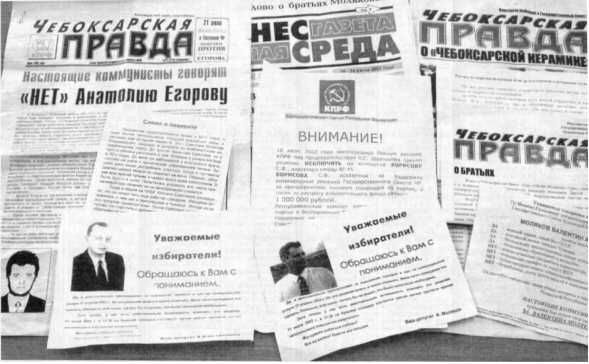

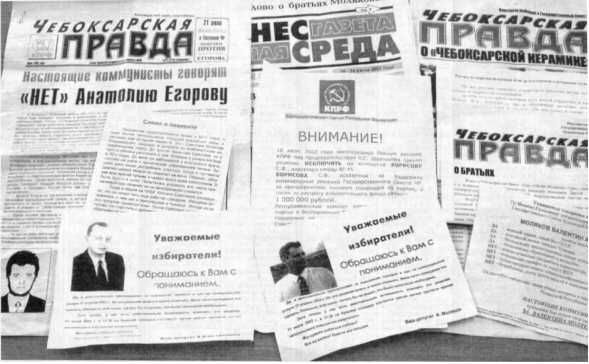

На снимке вы видите фальшивки, которые появились перед выборами. В общем-то новое для Чувашии явление - такой вот массовый выброс внешне правдоподобных, но насквозь лживых бумаг, обильный и дурно пахнущий поток грязи.

Начало положил фиктивный список депутатов Чебоксарского городского собрания, голосовавших за повышение квартплаты, где под номером 6 значился И. Моляков, депутат не горсобрания, а Госсовета ЧР, известный в городе организатор митингов протеста против роста платежей. Потом избиратели получили еще более удивительный документ - листовки, будто бы написанные самим Моляковым. Что-то вроде покаяния в грехах: меня, мол, принудили проголосовать за повышение квартплаты, но теперь я, осознав свою вину, собираю митинг. Туда же впечатан портрет Молякова.

Наша газета уже писала, что в округе Молякова был еще один кандидат Моляков - не Игорь, а Валентин, пенсионер 70 лет. Перед выборами появилась листовка, где "настоящие" коммунисты призывали избирателей голосовать за В. Молякова. Такой вот тонкий" ход.

Свирепый удар был нанесен по А.Егорову, который в прошлом созыве Госсовета руководил группой депутатов "За социальную справедливость, законность и порядок", оппозиционной нынешней власти. Отпечатано подобие спецвыпуска "Чебоксарской правды". Очень бойко и насквозь лживо пересказана вся жизнь Егорова. В конце авторы фальшивки сочинили такое обращение к избирателям:

“Мы, коммунисты Чувашии, обращаемся к вам! Нам стыдно, что мы вовремя не распознали оборотня в наших рядах. И мы не можем больше терпеть. Мы больше не допустим, чтобы такие люди, как Анатолий Егоров, представляли чувашский народ. Простите нас! Коммунисты Чувашии.”

Бред сивой кобылы - иначе не скажешь! Рассчитан на очень доверчивых людей. Но разве мало таких среди избирателей? Многие привыкли верить печатному слову. Так что удар нанесен метко и подло. "Черный пиар", как говорится, во всей своей красе!

Примерно 7 тысяч экземпляров этого "спецвыпуска" "ЧП" удалось реквизировать группе поддержки А.Егорова. А сколько осталось? Сколько получили избиратели? Видите, какой размах у фальшивок!..

Была сделана попытка морально уничтожить третьего кандидата в депутаты Госсовета - В. Ермолаева. (В отличие от первых двух она, к сожалению, удалась.) От имени "отличника здравоохранения Сорокиной И.И." выпущена совершенно гнусная фальшивка. "Нарушая врачебную тайну", "отличник здравоохранения" рассказала о своем якобы многолетнем пациенте - В. Ермолаеве. Врач красочно описала его запои, приступы белой горячки, принудительное лечение в психушке и т.п. А в заключение заявила: "Я рассказала вам все это, только чтобы защитить вас. Уберечь нас всех от ошибок. Так кому доверим свое будущее?" Подразумевался ответ: алкоголику Ермолаеву доверять нельзя.

“Слово о пациенте” — листок мелкий и по размеру, и по содержанию. Но чрезвычайно опасный для кандидата в депутаты. Люди склонны верить сведениям о пьянстве - потому что видят пьяниц вокруг себя. А тут еще как бы врач об этом сообщает, которая будто бы осмелилась нарушить врачебную тайну. Видимо, это - наиболее сильнодействующая фальшивка из всех, какими располагает редакция. Не говоря уже о том, что с ее помощью "пиарщикам" удалось одним выстрелом убить сразу двух зайцев. Отличник здравоохранения И.И. Сорокина, именем которой подписана листовка

, - реальное лицо и тоже баллотировалась в депутаты Госсовета... Само собой, она не только ничего подобного не писала, но и в глаза никогда не видела "своего пациента". Познакомились Сорокина и Ермолаев позже, когда вместе пошли в суд.Еще по двум кандидатам в депутаты больно ударили фальшивки. Адвокат В. Ильин обвинен в том, будто бы он взял у своего клиента 15 тысяч рублей, пообещав уладить уголовное дело его сына. Ничем не помог, денег не вернул. Выйдет из тюрьмы сын, "плюнет Ильину в лицо" (цитата). А педагог С.Борисова, по сообщению фиктивной листовки, написанной от имени Чувашского рескома КПРФ, якобы была исключена из партии за растрату 1 млн. рублей из некоего "избирательного фонда".

Вся эта грязь добралась до редакции за день-два до выборов, в пятницу и субботу. Накануне стали известны и новые фальшивки - сделанные по образу и подобию уже названных. Посмотрите список чебоксарских кандидатов в депутаты, выдвинутых или поддержанных республиканской организацией КПРФ. Практически все их постарались запачкать ложью.

Несколько странно на этом фоне выглядит еще один "спецвыпуск" "Чебоксарской правды", в котором удар нанесен по кандидату в депутаты, директору ЗАО “Чебоксарская керамика” Б.Якушкину, к КПРФ никакого отношения не имеющему. Но и тут есть своя причина: по нашим сведениям, Якушкин отказался влить завод в компанию "Сантек", которой покровительствует лично президент Федоров. За что и наказан.

Как ни странно, в этой кампании клеветы отметилась всего одна газета республики - "Бизнес-Среда". Напечатала огромную статью "Правдивое слово о братьях". Кто не в курсе - поясню: имеются в виду братья Моляковы — Игорь и Олег. Разнообразного вранья в "Правдивом слове" - выше головы.

Стоит ли говорить, что фальшивки - более чем убедительное основание для возбуждения уголовных дел о клевете. И. Моляков уже обратился в Прокуратуру ЧР. Собираются сделать это и другие бывшие кандидаты - и те, кто победил на выборах, и те, кто проиграл. Обратится в Прокуратуру ЧР и редакция. Лично у меня есть достаточные основания — под фальшивым спецвыпуском "Чебоксарской правды", где заклеймен А. Егоров, стоит подпись: "Гл. редактор О.Б. Резюкова".

Прокуратуре следует обратить внимание на обстоятельства, считаю, важные для уголовного расследования. Понятно, кто заинтересован в фальшивках - республиканская исполнительная власть и лично президент. Так что дирижеры грязной кампании - в администрации президента. Найдите их. Адрес точный.

В фальшивках ясно различима рука специалистов по "черному пиару", "людей нездешних". Кто их призвал в Чувашию, кто им заплатил? Самый существенный вопрос. Ответ найти можно. Если осмелится прокуратура.

С чего следует начать расследование? С фальшивок. Не так уж трудно выяснить, где они напечатаны. Два вероятных "следа" - типографии в Цивильске и в МВД ЧР.

Роль министерства требует пояснения. В предвыборные дни были пойманы за руку курсанты Высшей школы милиции - срывали предвыборные листовки А. Егорова.

Еще трое граждан пытались распространять подложный спецвыпуск "Чебоксарской правды". В Московском РОВД, куда их доставил А. Егоров, задержанные предъявили пенсионные книжки - оказывается, они глухонемые. Кто использовал инвалидов? Действительно ли это инвалиды? Какое отношение они имеют к МВД? Редакция может предъявить фотографию трех подлинных или мнимых глухонемых — для опознания.

Информация о потоке фальшивок обязательно будет направлена в "Правду". Таким образом у органа ЦК КПРФ появятся основания для обращения в Генеральную прокуратуру РФ. История эта безобразная и уникальная в своем роде - даже в российских масштабах.

Кстати, перед самыми выборами с представителями избирательных штабов и кандидатами в депутаты встретился член Центризбиркома РФ В. Волков. Услышав о фальшивках, г-н Волков предложил нам представить документальные свидетельства нарушений закона. Тогда, мол, можно будет отменить результаты выборов в том или ином округе. Мы считаем, что все эти фальшивки - убедительные документы. И неважно — будут ли найдены люди, которые их изготовили, а также - организаторы грязной кампании.

Скажем, разве оклеветанный фальшивкой В.Ермолаев не имеет права потребовать отмены результатов выборов в своем бывшем округе? Безусловно, имеет. Точно так же, как все другие кандидаты, по которым ударили подложные листки.

Если их требования будут удовлетворены, победят закон и справедливость. Хороший урок получат те, кто пытался в потоке предвыборной грязи утопить кандидатов в депутаты, которых власть не желала видеть в Госсовете.

Ольга РЕЗЮКОВА,

гл. редактор “ЧП”.

Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ. Просим считать эту публикацию официальным обращением газеты "Чебоксарская правда" в Генеральную прокуратуру ЧР.

Выборы или фарс?

Результаты досрочного голосования по

Комбинатскому избирательному округу №41

(г. Чебоксары)

|

Ф.М.О. |

Номера избирательных участков |

Итого |

||||||

|

787 |

788 |

789 |

780 |

791 |

782 |

783 |

||

|

Ермолаев В.В. |

1 |

3 |

11 |

2 |

5 |

3 |

9 |

34 |

|

Сорокина И.И. |

11 |

2 |

9 |

4 |

9 |

9 |

6 |

50 |

|

Спиридонов И.Г. |

2 |

1 |

0 |

3 |

1 |

1 |

2 |

9 |

|

Тимофеев В.Г. |

151 |

184 |

141 |

131 |

196 |

109 |

147 |

1059 |

|

Чумышев И.К. |

0 |

0 |

2 |

0 |

0 |

2 |

0 |

4 |

|

Шетяева Н.А. |

0 |

0 |

1 |

1 |

2 |

0 |

2 |

6 |

Эти поразительные цифры дают ясную картину выборов в Комбинатском избирательном округе №41. Со дня начала досрочного голосования, б июля, выборы здесь превратились в фарс. Толпы так называемых избирателей, один вид которых мог шокировать даже много повидавших работников вытрезвителей, осадили подступы к помещению окружной избирательной комиссии. В кустах и других укромных местах шла раздача и розлив гуманитарной помощи". Думаем, из приведенной таблицы видно, кем простимулирована такая активность избирателей.

Окружная комиссия подвела итоги, определила победителя. Но если исключить из протокола результаты досрочного голосования, то депутатом становится другой кандидат, а не тот, кто пробился с помощью алкоголиков и обездоленных старушек. Теперь в этой ситуации должны разобраться работники МВД, прокуратуры и Центризбиркома ЧР.

Редакция "ЧЛ".

И.Мельников: "Власть добивается образования для избранных"

Горячая пора в эти июльские дни — не только у политиков, думающих исключительно о выборах в Госсовет ЧР. Не менее жаркие деньки сейчас, независимо от температуры воздуха, у нынешних абитуриентов и их родителей. Время сдачи вступительных экзаменов всегда было нелегким — и пять, и двадцать пять лет назад (кто его пережил, наверняка с этим согласится). Но нынешним выпускникам школ Чувашии тяжелее вдвойне.

Как известно, наша республика входит в число регионов, которые участвуют в проведении эксперимента, изменяющего традиционную систему сдачи вступительных экзаменов в вузы. Уже второй год выпускники школ Чувашии сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ). В нынешнем году к этому новшеству добавилось еще одно: использование так называемых государственных именных финансовых обязательств (ГИФО). Официальная пресса, руководство Чувашии и чиновники от образования изо всех сил расхваливают это нововведение. Рядовые преподаватели, родители абитуриентов и сами выпускники имеют на сей счет совсем другое мнение.

Кто из них прав, удачно ли на самом деле проходит эксперимент и, самое главное, кому и зачем он нужен ~ на эти вопросы корреспондент "ЧП" попросил ответить теперь уже бывшего председателя Комитета Государственной думы РФ по образованию и науке, члена фракции КПРФ И.И. Мельникова, который на прошлой неделе побывал в Чебоксарах.

- Все последние годы, в течение примерно десяти лет, в российской системе образования идет борьба двух моделей, - начал, казалось бы, издалека Иван Иванович. - Одну модель проталкивают нынешние власти и ее представители, которые стремятся сделать образование в нашей стране элитарным. То есть - только для избранных, для тех, кто может заплатить за свое обучение. Людям же из малообеспеченных семей, по мнению сторонников этой модели, достаточно неполного среднего образования.

Вторая модель - это общедоступное качественное образование, которое поддерживают коммунисты и их сторонники. Мы считаем, что возможность получить полное среднее образование должны иметь все, а высшее - только достойные, способные люди. И неважно, сколько денег в кошельке у них или их родителей...

Эти две модели сталкиваются между собой при обсуждении всех важнейших вопросов. Например, так было при попытке приватизации системы образования, которая предпринималась неоднократно. Столкнулись два противоположных взгляда и в вопросе перехода на 12-летнее образование.

Наш Комитет по образованию и науке выступил категорически против этого, потому что идея "двенадцатилетки" - изначально порочная идея. Основана она на том, что для большинства учащихся достаточно неполного среднего образования, а обучение в старших классах должно проходить на конкурсной основе. Мы провели большие парламентские слушания, и сейчас эта идея больше не обсуждается. Хотя эксперимент в стране все-таки идет...

Две модели вступили в противоречие также при введении единого государственного экзамена (ЕГЭ) и так называемых государственных именных финансовых обязательств (ГИФО). Надо сказать, что эти новшества особенно опасны в сочетании друг с другом. Речь идет о том, что после сдачи ЕГЭ молодой человек получает некий сертификат (так называемый образовательный ваучер), который дает ему возможность учиться в высшем заведении либо бесплатно, либо с частичной или полной оплатой своего обучения. Все зависит от того, какой ваучер он получит по итогам ЕГЭ.

Если молодой человек набрал на экзамене, говоря условно, 80-100 балов, ему выдадут сертификат, дающий право на бесплатное обучение в вузе. Допустим, 50-80 баллов предоставляют будущему студенту возможность обучения в вузах на льготных условиях, то есть он оплачивает свое обучение частично. За менее чем 50 баллов ему дают такой сертификат, который вынуждает молодого человека оплатить свое обучение полностью.

Дальше предполагается, что эти сертификаты вместе с документами молодой человек отправляет в вуз. Кстати, раньше говорили, что преимущество ЕГЭ заключается в том, что не надо выезжать в места расположения вузов. Из любого города или деревни якобы можно отправить документы и ждать результатов. Но теперь этого аргумента в пользу ЕГЭ не существует.

Во-первых, при поступлении в вузы специализированного профиля - творческие (художественные, театральные), спортивные - нужно проходить дополнительное собеседование, то есть туда надо выезжать в любом случае. Во-вторых, ведущие вузы должны иметь право проводить дополнительный отбор. И это понятно: в такие учебные заведения присылают слишком много документов с хорошими результатами ЕГЭ, поэтому здесь требуется еще один конкурс. А значит, туда тоже нужно выезжать. Причем вузов, претендующих на звание "ведущий", очень много - примерно 70 процентов от их общего количества по стране.

Кроме того, при введении ЕГЭ не надо сдавать два экзамена (выпускной и вступительный). Это преподносится как большой плюс единого госэкзамена. Но я считаю, что вопрос здесь довольно спорный.

Поясню на примере. Представьте себе, что молодой человек не выспался, плохо себя чувствовал, приболел и в результате неудачно сдал ЕГЭ.

Исправить плохую оценку в этом году он уже не сможет. Прежняя система, на мой взгляд, в этом смысле более гуманна. Если тебя постигла неудача в одном вузе, можно попытаться поступить в другой, третий. Теперь такой возможности не будет. Надо ждать следующего года...

Но главная опасность заключается даже не в этом. С введением системы ГИФО мы неизбежно придем к тому, что число бесплатных мест в вузах будет сокращено - со всеми вытекающими отсюда последствиями. Оставшиеся же бесплатные места в вузах достанутся детям из богатых семей. Потому что малообеспеченные смогут получать только такие сертификаты, по которым им надо будет частично или полностью оплачивать свое обучение в вузе.

Спросите, откуда эта уверенность? Объясню. Раньше много говорили о том, что при поступлении в вузы очень развита система репетиторства. А переход на ЕГЭ и ГИФО позволит, мол, от нее отказаться. И что же? Осенью прошлого года я был у вас в республике, и мне говорили, что после введения ЕГЭ число контор, занимающихся репетиторством, в Чебоксарах резко возросло. Просто детей теперь стали готовить не к вступительным экзаменам в вузы, а к единому госэкзамену. Однако подготовка у репетитора - дело очень дорогое. У каких семей есть такая возможность? Понятно у каких - только у обеспеченных. В итоге дети богатых родителей сдают этот экзамен лучше и получают бесплатные или льготные сертификаты для обучения в вузах. У ребят же из малообеспеченных семей возможности нанять дорогого репетитора нет, а значит, они будут вынуждены платить за свое обучение.

Второе, что нас смущает. - отсутствие объективности в проведении ЕГЭ. Как показал эксперимент, условий для нее у нас в стране фактически нет. В прошлом году, например, дело дошло до того, что за несколько дней до проведения ЕГЭ варианты тестов по математике появились на платном сайте в Интернете. То есть те, у кого был доступ к Интернету, могли заранее получить эти задания и ответы к ним. А в результате поступающие в вузы оказались в неравных условиях.

После этого, правда, в московских школах тесты заменили. А вот в других регионах России задания остались прежними. При этом организаторы ЕГЭ рассуждали так: пользователи Интернета у нас в основном живут в Москве, значит, для других республик и областей ничего менять не нужно. Но ведь и в других регионах России Интернет вполне доступен. Правда — в основном все тем же детям из богатых семей. То есть и здесь получилось неравенство, отсутствие объективности в проведении ЕГЭ. А цена этого экзамена, повторюсь, очень высока. По его итогам определяется, как студент будет учиться в вузе - платно или бесплатно.

Вот почему наш Комитет по образованию и науке в Госдуме выступал категорически против ЕГЭ, главным образом - против его совмещения с государственными именными финансовыми обязательствами. ЕГЭ можно проводить с одной целью - для сравнения и анализа качества подготовки обучающихся в разных регионах, в разных школах. Но для зачисления в высшие учебные заведения ЕГЭ проводить нельзя, потому что он приведет к еще большему разрыву в получении образования между богатыми и бедными.

Кстати, ведущий вуз страны - МГУ им. М.В. Ломоносова — в этом эксперименте не участвует. Потому что ЕГЭ не дает нам (И. Мельников - профессор МГУ.

- Ред.) возможности отобрать лучших, самых талантливых ребят. С его помощью можно отобрать, скорее, наиболее натасканных, хорошо подготовленных выпускников. И только. Конечно, уровень знаний у сельских ребят ниже, чем у городских, но талантливых среди них не меньше. Разглядеть талант, способность молодых людей к дальнейшему обучению - вот что на самом деле важно на вступительных экзаменах. А не проверка, как ребенок натаскан...Я не считаю, что нынешняя система вступительных экзаменов идеальна. Но дело в том, что сейчас мы меняем одну несовершенную систему на другую, еще более несовершенную. И тратим на это громадные деньги.

Сегодня все больше вузов страны выступают против затеи с ЕГЭ и ГИФО. Почему? Многие высшие учебные заведения начинают загодя работать со своими абитуриентами. У них есть профильные школы, классы, гимназии, которые несколько лет тщательно готовят ребят к обучению какой-то определенной специальности, это, я считаю, хорошая система. Но переход на ГИФО нанесет в какой-то степени удар и по ней.

В прошлом году, когда здесь, в Чебоксарах, подводились первые итоги эксперимента с ЕГЭ, звучало много откликов, так сказать, в превосходной степени. А вот ректор вашего ЧГУ Л.Кураков говорил мне при встрече, что этот эксперимент дал не очень хорошие результаты.

И никакого противоречия здесь нет. Просто у нас сейчас принято проводить два вида совещаний. Одни организованы Министерством образования и теми, кто проталкивает ЕГЭ и ГИФО. Сюда приглашают особых людей, которые и создают общественное мнение: что все идет хорошо. Но проводятся и другие совещания - с участием педагогов, преподавателей, непосредственных участников эксперимента. Их организует педагогическая общественность, ректоры вузов. И здесь звучат совсем другие отзывы, даются совершенно противоположные оценки...

Разумеется, против эксперимента, который проводится сейчас в стране, возражать бесполезно. На заседании правительства я говорил, что теперь очень важно подвести объективные итоги этого эксперимента. И если анализ итогов будут проводить не те, кто уже точно решил, что эксперимент должен закончиться удачно, а - общественность, результаты, думаю, будут другие.

То же самое, к слову, относится и к переходу на 12-летнее среднее образование. Идет широкомасштабный эксперимент, который продлится лет шесть-семь. Если здесь будет объективное, серьезное подведение итогов, вряд ли это новшество будет введено.

В обоих случаях, повторяю, важна объективность. И если реальные результаты всех этих экспериментов будут отрицательными, мы намерены с ними бороться. Потому что цель таких нововведений видна невооруженным глазом: образование хотят сделать доступным только для избранных...

Записала

Маргарита ГОШЕВА.